有田焼とは。

有田焼とは、佐賀県有田町周辺で焼かれた磁器の総称です。

硬く丈夫で、透明感のある白磁に、藍色や赤・黄・金など鮮やかな色が繊細にほどこされているのが特徴です。江戸時代の初め、ある朝鮮陶工が有田で磁器の原料となる“陶石”を発見したことがきっかけで、国内ではじめて磁器の焼成が行われるようになりました。有田の磁器は17世紀後半から18世紀後半にかけて、国内はもとよりヨーロッパを主とした海外へも多く出荷されるようになりました。

有田には海がないため、有田で作られたやきものは一番近い港である伊万里港から積荷がなされていたため、「有田焼」ではなく「伊万里焼」と呼ばれて、その名を知られるようになります。

現在では有田周辺で製造される磁器を有田焼と称し、多くのやきものファンに愛されています。

有田焼の歴史。

江戸時代初期、肥前の有田にて、日本で初めて磁器が焼成されました。それまで、中国製磁器を購入していた日本人にとって、白く、硬く、そのうえ中国製品よりは安価な国産の磁器の出現は、驚異的な出来事だったことでしょう。

有田焼の誕生は17世紀始めのことです。

豊臣秀吉時代頃、戦乱に明け暮れた武将たちの間で茶の湯が流行っていました。茶の湯の指導的茶人であった千利休はわびさびの茶に導き、高麗茶碗を珍重していました。秀吉は、そんな高麗茶碗を作り出していた朝鮮半島へとても関心を深めていたようです。

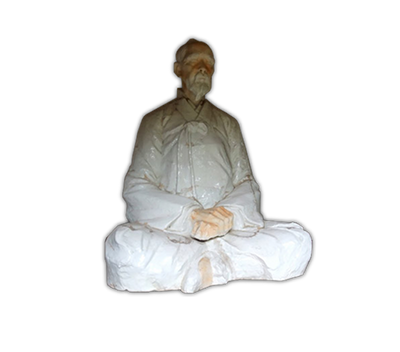

秀吉の朝鮮出兵の際、佐賀藩主の鍋島直茂は朝鮮の撤退時に何千という朝鮮陶工たちを日本に連れて帰りました。そうした陶工の中の一人に、李参平(りさんぺい)がいました。和名を金ヶ江三兵衛(かねがえさんべえ)と呼びました。

李参平は、最初のうちは佐賀の多久にて陶器を焼いていましたが、なかなか納得のいくものが出来ず、良質の原料、すなわち磁器を作るための陶石を見つけるために、旅に出ます。

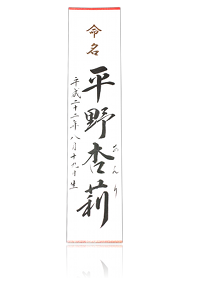

李参平は多久から伊万里の地を経て有田に入ります。そして、1616年、ついに有田の泉山(いずみやま)にて、良質の磁石を発見します。泉山の磁石は磁器原料・質量ともに条件を満たすものでした。そこから有田の窯業は急速に発展し始めました。

李参平は日本で初めて白磁を焼いた有田焼の祖と言われています。

初期の有田焼は白い素地に藍色一色の模様が多かったのですが、磁器発見から約30年後の1640年代に初代・柿右衛門が赤を基調とした「赤絵(色絵磁器)」を生み出します。

1650年代からは、有田焼はオランダの東インド会社(略称VOC)によりヨーロッパの国々に輸出されはじめます。ヨーロッパに渡った有田焼は「IMARI」と呼ばれ、豪華な金襴手の品々は当時、純金と同じ価値で取引されていました。ヨーロッパの王侯貴族の中には熱狂的なコレクターが非常に多かったと言われています。

白い素地に描かれた赤・黄・緑・青などの美しい絵柄は、有田焼の代表的なもので今も世界中で愛されています。